この作品は、20世紀前半の東チベット、ニャロンのとある谷を舞台に、果敢にもキリスト教の伝道にやってきた若きアメリカ人宣教師夫妻とチベットの人びとの出会いと交流、そしてやがて訪れる悲劇と抵抗の戦いを描いた傑作歴史小説です。

作品の背景や著者について知っていただくために、SERNYA vol. 6 に掲載された同名の記事を公開します。(編集部)

英語チベット文学への誘い

ツェワン・イシェ・ペンバと長編小説

星 泉

チベット現代文学の中の長編小説

チベット文学に日常的に触れるようになってからというもの、機会があればチベット語の長編小説を読むようにしてきた。ぐいぐい読ませるような長編の物語に巻き込まれるのが個人的に好きなのだ。しかし、チベット語で長編を読むというのは正直ハードルが高く(想像しにくいかもしれないが、チベット語の現代小説には辞書に載っていない単語が多くてたやすく心が折れる!)、誰かに勧められでもしない限り、面白いかどうかもわからない長編に手を出す気にはなかなかなれない。

そんな筆者にとって、フランスのチベット現代文学研究者フランソワーズ・ロバンがチベットの長編小説を俯瞰で捉えて整理し、歴史的背景も含めて解説した記事(注1)はありがたいものだった。ロバンは、チベット語で書かれた長編小説は他のアジア諸地域と比べてかなり少ないが、それはチベットでは古くから仏教を基盤とした物語が民衆文化の隅々に至るまで浸透していたためであろうと分析していた。

どうやらチベットでは長編小説はこれから発展していく分野らしい。そこで個人的な関心から、2010年代に出た長編小説も含めて調査することにした。ロバンが取り上げていなかった観点として、出版点数や刷り部数の変化や作家の出身地や男女比、出版地の別などを調査してみた。また、ロバンはチベット語で書かれた長編小説のみを対象にしていたが、漢語で書かれたものも調査したところ、なかなか興味深い結果が得られた(注2)。

詳細は別稿に譲るが、そこで筆者が知り得たことは、現代的な意味での長編小説が書かれたのは漢語作品が先でジャンベー・ギャツォ(降辺嘉措)による『菊の花(格桑梅朶)』(1980年、人民文学出版社)である。

その5年後、ランドゥン・ペンジョル(glang mdun dpal ’byor)による、チベット語で書かれた初の長編小説『トルコ石の頭飾り(gtsug g.yu)』(1985年、西蔵人民出版社)が刊行された。少年の成長物語を柱にラサの1930年代の世相を映し出したこの作品は、高尚なレトリックを知らない一般人でも読みやすく、また物語としての面白さも相俟って当時のラサでブームを巻き起こしたという。

トンドゥプジャをチベット・アムド地方における現代文学隆盛のきっかけを作った東の雄とすれば、ラサで旗揚げした西の雄ともいえるランドゥン・ペンジョルについて語りたいことは多々あるが、本稿の主題からそれるので先に行こう。

英語で書かれたチベット文学

そんなわけで、チベット現代文学における長編小説の歴史は1980年より前には遡れないと考えていた。ところが、である。思い込みは必ず覆される。

2018年の5月、アメリカの東洋史研究者で、ペマ・ツェテン監督の映画に深い関心を寄せる呉淑錦氏が筆者を訪ねてきてくれた。お互いに近況報告をする流れの中、チベットの長編小説に関する筆者の調査について話したのだが、呉氏は筆者の提示するデータを面白がりながらも、こう言ったのだ。

「英語で書かれたチベット文学は入れないの? ジャムヤン・ノルブというチベット人作家が長編小説を書いているよね」

そうなのだ。確かにジャムヤン・ノルブはシャーロック・ホームズのパスティーシュ小説を3冊書いており、うち1冊は日本語にも翻訳されている(注3)。チベット人による英語の創作活動は視野に入っていなかったわけではないが、今回の調査対象から外していたのは事実だ。

この日の会話がきっかけとなって、チベット人が英語で書いた長編小説を調べ始めたのである。

ツェワン・イシェ・ペンバとの出会い

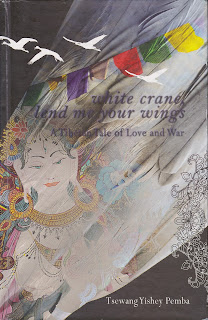

|

| 2017, Niyogi Books |

以前、英語のニュースサイトでチベット人作家による小説がまもなく刊行されるという記事を目にしたことがあった。確か、外科医である著者が書いた小説だったはず。「チベット人、医師、長編小説」というキーワードで記事を探してみたところ、ツェワン・イシェ・ペンバという医師であり作家による『白い鶴よ、翼を貸しておくれ』という長編小説の刊行に関する記事がすぐに出てきた。ダライ・ラマ6世による有名な「白い鶴よ 翼を貸しておくれ 私は遠くに行くのではない リタンを巡って戻るから」という詩を踏まえた、美しくもどこか悲しみを湛えたタイトルだ。ともかく読んでみようとネットストアで発注し、さらに記事を読み進めていくと気になる一節があった。

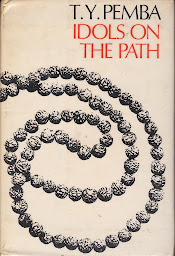

|

| 1966, Jonathan Cape |

チベットで漢語やチベット語による長編小説が出るよりもはるかに前に、チベット人による小説が出版されていた。しかもチベットから遠く離れた地で。衝撃の事実だった。

なぜそんなことが可能だったのだろうか。そもそも、いったいどんな人物なのだろうか。気になって仕方がなくなった。

ツェワン・イシェ・ペンバについて

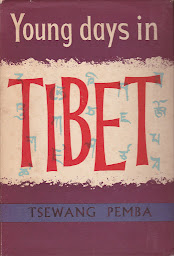

|

| 1957, Jonathan Cape |

ここではツェワンの半生記を含むエッセイ集『少年時代のチベット』【写真左】と、『白い鶴よ、翼を貸しておくれ』の冒頭に収録されているシェリー・ボイル(Shelly Bhoil)による解説をもとに紐解いてみよう。

ツェワン・イシェ・ペンバは1932年、チベットのギャンツェ生まれ。祖父は東チベット・カム地方マルカムの出身、ラバ隊を率いてチベットとインドを行き来する商人だったという。

その息子であり、ツェワンの父であるペンバ・ツェリンは、親とともにダージリンで暮らした経験から、英語を話すことができ、当時チベットに拠点を置いていたイギリス通商代表部に雇用された(注4)。

ツェワンがギャンツェで生まれたのは父の当時の勤務地だったためである。その後、ブータン国境付近のトモ(亜東とも)に通商代表部の支部が設置されると父は転勤になり、一家でトモに移り住む。ツェワン少年は緑深く温暖なトモの地で幼少期を過ごすことになる。この地で話し上手の祖母と暮らし、たくさんのチベットの物語を語り聞かせてもらった経験が後の創作活動に大きな影響を与えることになる。その後、父はラサに転勤になり、一家で移住し、ツェワンが9歳になるまで過ごす。

仕事柄、刻々と移りゆく世界情勢を耳にしていた父は我が子に英語教育を施すべきだと考え、1941年、ツェワンをダージリン近くのクセオンにあるビクトリア・ボーイズ・スクールに入学させる。同級生はみなイギリス人で英語には相当苦労したが、ツェワンは生来の賢さで乗り越える。そして1949年、17歳のときに医学をこころざし、故郷を離れ、ロンドン大学に単身留学する。

|

| ツェワン・イシェ・ペンバ |

父から時折届く手紙で、共産党のもとで大きな変化を蒙りつつあるチベットの情勢について知る一方、ロンドンではチベットに対して人々が抱く思い込みや幻想に日々直面して嫌気がさしていた。幻影ではなく、リアルなチベットを知ってほしい。ツェワンのその願いは、後にエッセイ集『少年時代のチベット』として結実することになる。

ツェワンは1955年に大学を卒業したが、前年、ギャンツェのヤルルン・ツァンポ川流域で起きた大洪水で両親が非業の死を遂げていた。そして当時すでにチベットは事実上、独立を失っており、ツェワンの帰るところはなかった。そんな折、後にブータンの首相となるジグメ・ドルジの依頼を受け、ブータンで初めての西洋医学の病院を建て、自身も医師として働いた。その後、1959年にブータン人の妻ツェリン・サンモとともにダージリンに移住し、当地の病院に勤務する。この年の3月にチベット蜂起が起こり、国境を越えてきたチベット人がインド側に押し寄せてきた。ツェワンは負傷した人々や病気の人々に無償で治療を施し続けたという。そのとき命からがら逃げてきた人々から聞いた話はツェワンの心に深い印象を残し、チベットに起きている悲劇的な状況について、いつか書かねばという思いが強くなっていった。

その後再び医学の研究を進めるためにロンドンに渡った際に書き上げて1966年に出版したのが、自伝的な要素を含む長編小説の『道中の菩薩たち』である。20世紀初頭のヤングハズバンドのチベット遠征の最前線に立たされたトモや、イギリス通商代表部のあるラサ、そしてインドのダージリンなどを舞台にした、ある一家の激動の数十年間の歴史を描いた小説であり、また主人公が少年から大人へと成長していくさまを生き生きと描いた青春小説でもある。この作品を読んだイギリスの、英語圏の読者たちはどんな印象を受けたのだろうか。

1967年にロンドンから帰国し、ダージリン、ティンプーで長い間、医師として病院に勤務したツェワンは、2007年、念願のチベット訪問を実現させる。1949年にチベットを離れて以来、初めての訪問であった。ツェワンはチベットの変化に相当なショックを受けたようで、何ヶ月もの間、物思いに沈んでいたという。その後、『白い鶴よ、翼を貸しておくれ』の執筆に着手し、東チベット、カム地方ニャロンを舞台に、当地に初めて入った若いアメリカ人キリスト教宣教師一家の物語を一つの柱として、山に抱かれた穏やかな暮らしを営んでいたチベットの人々が故郷を追いやられ、何もかもが崩れ去っていく悲劇の物語を交錯させた大河歴史小説を書き上げた。晩年、肝臓がんを患っていたツェワンは、痛みに耐えながら執筆を続けて完成させ、2011年に亡くなった。ツェワンの悲願だった『白い鶴よ、翼を貸しておくれ』の出版は、没後6年経った2017年に、遺族たちの手によって実現したのである。

二つの文化のはざまで

チベット人というアイデンティティを持ちながら、イギリスの学校文化の中で青春時代を送り、その後の人生でも二つの文化の間で長い間葛藤してきたツェワンは、仏教とキリスト教について思索を繰り広げていたようである。その思索の跡は『道中の菩薩たち』にも『白い鶴よ、翼を貸しておくれ』にも見られる。さらに、二つの文化の間を往来した作家として、文化の橋渡しとなるような表現を多用している。英語圏の読者を想定した表現として、ラテン語を引いたり、キリスト教と仏教を対比させたり、イギリスやフランスの古典文学などから引用するなど、異文化理解を助ける細やかな描写が特徴である。その一方で、地の文、会話文にかかわらずチベット語を多用し、チベットらしさを伝えている。この絶妙なバランス感覚はどのように培われたのだろうか。インドのクセオンの学校で学んでいた少年時代の経験と大いに関係があるだろう。学校でヨーロッパの古典に親しみ、科学的知識を学んだツェワン少年は、長い休みのたびにトモに住む敬虔な仏教徒の祖母のもとに帰り、祖母に学校で学んだ知識をぶつけては激論を交わしたという。祖母の確固たるチベットの伝統的な世界観に対抗するには生半可な知識ではかなわず、祖母にはずいぶん鍛えられたと振り返っている。

ツェワン・イシェ・ペンバ作品の価値

『白い鶴よ、翼を貸しておくれ』はスリリングなストーリー展開と折々に挟まれるユーモアとで読者を大いに楽しませてくれる作品だ。ツェワンのこの文学的才能は、祖母ゆずりの語り好きであるということと、クセオン時代以降、英語を通じてヨーロッパの様々な文学に親しんだ経験が見事に混ざり合って開花したものであろう。そして著者が行ったこともないはずのニャロンの地で起きた過去の物語を鮮やかに蘇らせるリアルな描写は、著者が1959年以降、長期間にわたり、ダージリンで難民の医療活動に従事しながら耳を傾け続けた貴重な体験に支えられている。ツェワン・イシェ・ペンバの軌跡と、この大河歴史小説の誕生の貴重さを思うと瞠目せざるを得ない。

脚注

(2) 筆者による口頭発表「長編小説の出版状況から読み解くチベット文学の現在」第64回日本チベット学会大会ワークショップ「チベット学研究のホットスポット」、2016年11月19日、身延山大学。

(3) ジャムヤン・ノルブ著、東山あかね、熊谷彰ほか訳『シャーロック・ホームズの失われた冒険』河出書房新社、2004年。

(4) Tibet and British Raj (Alex McKay, London: Curzon Press, 1997) にも父ペンバ・ツェリンに関する記述が見られる。